Match d'amour (Take me ou to the Ball Game) - 1949

Début du 20ème siècle. Dennis Ryan (Frank Sinatra) et Eddie O’Brien (Gene Kelly) partagent leur temps entre des prestations scéniques dans des spectacles de music-halls et, lorsque la saison sportive débute, leur entraînement avec l’équipe de base-ball des Wolves de Sarasota, Floride. Tout pourrait se poursuivre aussi sereinement s’ils n’apprenaient l’arrivée d’un nouveau propriétaire pour leur club sportif, un certain K.C. Higgins, qui s’avère être une sculpturale et ravissante jeune femme (Esther Williams). Elle souhaite faire régner une discipline bien plus ferme dans l’équipe afin que les joueurs restent au meilleur de leur forme ; finies les sorties nocturnes tardives et du coup quasiment plus de possibilité de continuer sa collection de conquêtes féminines pour le bouillonnant Eddie ! En revanche, le timide Dennis tombe immédiatement amoureux de son nouveau ‘patron’. Ca tombe bien : Eddie décide de l’aider dans sa tentative de séduction, pensant que si jamais ça marchait, Dennis aurait de l’influence sur leur nouveau manager qui lâcherait ainsi du lest, leur faisant retrouver un peu plus de liberté. Il est aidé dans ce plan par son coéquipier et ami, Nat Goldberg (Jules Munshin)…

La MGM avait été grandement convaincue par le duo Frank Sinatra/Gene Kelly alors qu’il triomphait dans

Escale à Hollywood (Anchors Aweigh) en 1944. En cette toute fin de de décennie, la compagnie cherche à renouveler l’expérience d’autant que Frank Sinatra n’a toujours pas véritablement réussi à percer au cinéma concernant sa carrière solo. L’acteur s’est même souvent amusé à dire que le film qui précéda

Match d’amour dans sa carrière,

The Kissing Bandit, était le pire qui ait jamais été tourné (à tort d’ailleurs puisque la comédie musicale de Laslo Benedek s’était avéré pour ma part assez amusante). Le studio de Louis B. Mayer pariant sur le renouvellement de l’exploit

Anchors Aweigh, ce sont Stanley Donen et Gene Kelly qui sont chargés d’écrire l’histoire de

Take me Out to the Ball Game d’après une idée lancée par Arthur Freed qui souhaitait voir réunies ses deux passions dans le même film, à savoir la danse et le base-ball. Les deux compères se basent donc sur l’histoire d’Al Schacht et Nick Altrock qui furent au début du siècle à la fois des joueurs de Base Ball et, durant l'intersaison, des vaudevillistes. Le rôle du manager K.C. Higgins avait d’abord été pensé pour Kathryn Grayson (la charmante soprano, partenaire de Gene Kelly et Frank Sinatra dans

Anchors Aweigh) puis pour Judy Garland, avant que la nageuse la plus célèbre nageuse d'Hollywood se le voit confié. Et c’est le talentueux Busby Berkeley qui se chargera de la réalisation pour la dernière fois de sa carrière, terminant ensuite celle-ci en ne s’occupant plus que de chorégraphie jusqu’à l’année 1962 ; ce sera pour le sympathique

Billy Rose’s Jumbo (La Plus belle fille du monde) de Charles Walters avec Doris Day.

Paradoxalement, alors que Busby Berkeley fut un génie en la matière durant les années 30, les numéros musicaux dans

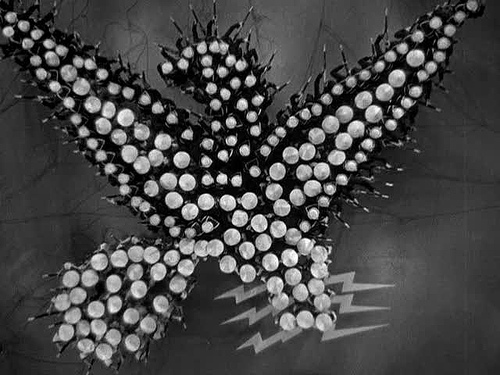

Match d’amour seront néanmoins réglés pour beaucoup d'entre eux par Donen et Kelly. C’est d’ailleurs une comédie musicale plus proche de celles que réalisera le duo dès l'année suivante que de celles de Berkeley à la Warner, seul l’étonnant numéro ‘

Strictly USA’, avec son imposante figuration et ses amples mouvements de caméra, pouvant rappeler les fameuses séquences ‘Bigger than Life’ qu’il chorégraphia dès les premières années du cinéma parlant. Chorégraphe inventif et tout simplement unique en son genre, Busby Berkeley n’a jamais été un grand cinéaste. Il fut surtout réputé pour avoir réalisé à la Warner les extraordinaires numéros musicaux pour les films d’autres réalisateurs tels Lloyd Bacon (

42ème rue - 42nd Street) ou Mervyn LeRoy (

Chercheuses d’or 1933 - Gold Diggers of 1933), deux purs joyaux du genre, mais il mettra néanmoins en scène l'intégralité de certains autres plus mineurs mais tout aussi délirants sur la forme tels

Dames ou

Gold Diggers of 1935. Il changea ensuite de studio pour atterrir à la MGM où il fit tourner trois fois le couple Mickey Rooney / Judy Garland avec les très grands succès que furent

Place au rythme (Babes in Arms),

En avant la musique (Strike Up the Band) et enfin

Débuts à Broadway (Babes on Broadway), avant de réaliser cette petite merveille de sensibilité qu’est

For Me and My Gal, premier film avec Gene Kelly. Après

Banana Split (The Gang’s all here), il ne réalisera plus que deux ultimes œuvres ; sa dernière qui nous concerne ici, moins virtuose, n’en sera pas moins l’une des comédies musicales les plus amusantes de la célèbre équipe d’Arthur Freed à la MGM, Frank Sinatra, Gene Kelly, Jules Munshin et Esther Williams s’amusant comme des petits fous pour notre plus grand bonheur.

Take me Out to the Ball Game, dans l’ensemble mal reçu par la critique, fera néanmoins des étincelles au box-office américain au point de s’imposer comme l’un des plus grands succès de l’année 1949 ; c’est grâce à ce triomphe que l’on confiera la réalisation de

Un Jour à New York (On the Town) à Stanley Donen et Gene Kelly, film qui éclipsera le précédent (tout du moins dans l’histoire du genre). Il reprendra au passage quatre des comédiens de l'ultime film de Berkeley : le trio masculin ainsi que Betty Garrett. Quant à Esther Williams, ne s’étant pas du tout entendue ni avec Stanley Donen ni encore moins avec Gene Kelly, elle se verra remplacée par non moins que Ann Miller et Vera-Ellen.

Match d’amour est une comédie musicale mésestimée, certes mineure et moins réussie que son ‘jumeau conscrit’

On the Town, mais pourtant oh combien agréable, rythmée et amusante. Produit par l'équipe phare des 'Musicals' à la Metro-Goldwin-Mayer, c’est l'exemple type de la comédie musicale sans aucune autre prétention que de divertir et de nous donner la pêche ; elle y réussit à merveille. Pas énormément de recherches esthétiques, pas de messages à faire passer, aucun enjeux dramatiques... uniquement de la musique, de la danse, du dynamisme et de la drôlerie ; sur ce dernier point, il faut savoir que le consultant pour les gags sur ce film était loin de débuter puisqu’il s’agissait du grand… Buster Keaton ! Le génie du burlesque était à priori toujours en grande forme, preuve en est par exemple la tentative de drague de Sinatra auprès d'Esther Williams alors qu’il se trouve sur le balcon et que ses amis, cachés derrière lui, le conseillent dans la ‘marche à suivre’ ; séquence qui s'avère hilarante. Dans le domaine de l’humour, l’on trouve aussi quelques séquences gratinées niveau sous-entendus sexuels, notamment l'une des dernières réunissant Esther Williams et Gene Kelly, la première se portant volontaire pour lui "soulager les nerfs", pour lui faire "lâcher la bride" !!!

Les amateurs du genre aimant à se faire lister les numéros pour se les remémorer ou pour savoir ce qu'ils vont bien pouvoir trouver comme motifs à réjouissance dans le courant du film, en voici le menu. Le film débute par la chanson titre, l'une des seules non composée par Roger Edens mais qui date du début du 20ème siècle, époque à laquelle se déroule l’intrigue du film. Elle est interprétée par Kelly et Sinatra alors qu’on les découvre sur une scène de music-hall, vêtus d’un costume blanc à rayures rouges et nous gratifiant d’une belle démonstration de claquettes. S’ensuivent, les très amusantes ‘

Yes, Indeed’ narrant les conquêtes amoureuses affabulées de nos deux vaudevillistes/sportifs ainsi que, en trio avec Jules Munshin, l’acrobatique ‘

O'Brien to Ryan to Goldberg’ ; puis, l'énergie dépensée jusqu'à présent ayant besoin d'être réfrénée, voici une très belle ballade, ‘

The Right Girl for me’, divinement interprétée par Frank Sinatra à Esther Williams. Une deuxième romance toute aussi réussie lui avait été réservée, cette fois pour déclamer son amour à Betty Garrett, '

Boys and Girls Like You And Me' ; séquence magnifique, filmée quasiment en un seul travelling, malheureusement pas intégrée au film mais que l’on peut découvrir dans les bonus du DVD.

Arrive ensuite la meilleure séquence du film (ayant parait-il nécessitée deux mois de tournage), celle au cours de laquelle l’énergique Betty Garrett harcèle le pauvre Frank Sinatra obligé de la fuir à travers les tribunes du stade, la très amusante ‘

It's Fate Baby, It's Fate’, avant que n’ait lieu une très longue scène de plus d'un quart d'heure, celle se déroulant durant la fête nocturne donnée par le personnage interprété par Edward Arnold. Un morceau de bravoure constitué par la patriotique ‘

Strictly U.S.A.’, son imposante figuration et ses sublimes mouvements de caméra, puis d’un solo de Gene Kelly à la danse et aux claquettes d’une époustouflante maestria acrobatique, ‘

The Hat My Dear Old Father Wore upon St. Patrick's Day’, au cours duquel il est admirable d'apparente décontraction malgré la difficulté de ce qu'il accomplit. Puis enfin, après une partie un peu moins captivante, celle du tournoi de base-ball parfois quelque peu laborieuse, lors du final, Gene Kelly, Frank Sinatra, Betty Garrett et Esther Williams, rendent un bel hommage au travers une reprise de ‘

Strictly USA’ à d’autres de leurs célèbres ‘collègues’ de la comédie musicale en convoquant Fred Astaire, Judy Garland, Bing Crosby et Kathryn Grayson.

Pour pouvoir pleinement apprécier le film, il faut savoir que Busby Berkeley a lâché la bride à ses acteurs qui cabotinent à outrance, Gene Kelly en tête dans la peau du sempiternel et exubérant coureur de jupons. A ses côtés, Sinatra interprète une nouvelle fois le timide maladroit et naïf, Jules Munshin, le bon copain, Betty Garrett, la croqueuse d'hommes et Esther Williams la femme sculpturale à fort caractère. Les chansons de Betty Comden, Adolph Green et Roger Edens sont toutes entrainantes, amusantes et facilement mémorisables et le tout passe à une vitesse phénoménale d'autant plus que Berkeley s'amuse avec son montage extrêmement dynamique, utilisant beaucoup dans le dernier tiers les superpositions d’images en mouvements qui donnent à ces séquences un bel élan de vitalité. On en ressort lessivé mais on en redemande ! Une comédie musicale loin d'être parfaite, parfois même assez quelconque dans sa mise en scène hors séquences musicales, mais cependant pêchue, joviale et colorée !